平成4年。大分県、ふる里を離れて、40年━。画家として、ふる里百景を描くために、日々、懐古にひたりながら筆を取り、ふるさとの自然の美の世界を語り継ぐべく描いてきた作品の数々。その中から誌上に発表した作品をご紹介します。

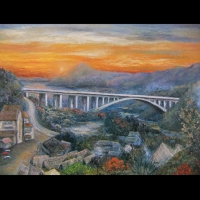

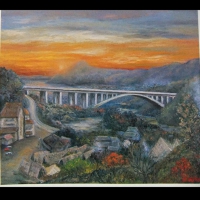

ワラ葺きの湯の花小屋が観光客を迎える明礬温泉は別府八湯の一つである。

標高350mから眺める別府市街地は実にすばらしい。享保10年から始まった湯の花tづくりはこの地ならではのもので、絵のテーマになる。素朴に立ち並ぶいくつもの小屋と近代的な造形美を見せる明礬橋とのコントラストが織りなす温泉郷の眺望は多くの人を魅了する。

山岳宗教の霊地として我々の知るくじゅうの山群の雪景を見るに至っては、尊厳で心に震動をかんぜずにはいられない。

冬になれば、雪こそふさわしいと思うから、不思議である。くじゅうを眺めて暮らす人々にとっては、自分の人生を語らずして書き残す書籍であり、それ故に、年重ね見る景観は雄大で神秘なるものがある。立ち去り難き雪の下に、やがて来る春の息吹を感じる。

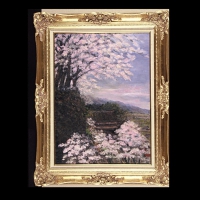

大友宗麟の築城で始まったと伝えられる臼杵城。

城下には、修練所などが建造され、国際的で華やかな街であったと思われる。今に残る石垣が当時の歴史の重みをささえている。城跡には桜が満ちて人々の憩いの場となり、果てることのない未来の風を受け、桜の花が宴に舞っている。

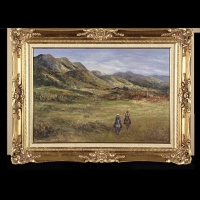

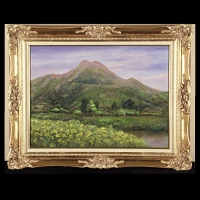

くじゅう山群の山麓に広がる飯田高原を埋める草原の広がりは、ウエスタンの雰囲気にふさわしい舞台である。

乗馬姿に身をつつんだ若者は、しばし西部劇の化身となり、馬のいななきが血を湧かせる。くじゅう山群の登山口でもある飯田高原は、九州の代表的な自然美である。

光に映える樹氷は、まるで宝石のようである。

変わりゆく季節は、さんみゃくを流れるように、ミヤマキリシマ、萌える新緑、紅葉と、色は演出されるが如く華やかに舞い広がる。

ゴンドラが人々を夢にさそい、標高1357mの山頂におり立つと、伝説に鶴見岳が愛したと語られる由布岳を横に見ることができる。

底霧が詩情を包み込むように満ちて、静かに漂うさまは由布院を神秘的なものにしている。

人々は静かな生活の中に文化的な香りを誘いながら、今は新しい町に変わり旅情をかき立てる。

美しい自然は、郷愁を誘い、狭霧台からのながめは格別である。

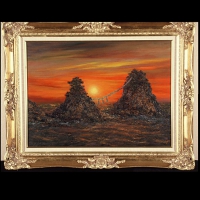

豊後二見浦は、男岩15m、女岩7m。

さして美的に見えないと、思いきや、朝日が昇り、かがやきに満ち始めると、二つの岩は見事に生き物のように見えて心の中へと語りかける。

見る者に、生命力をと感動を与え、素晴らしい映像はいつまでも立ち去りがたい。

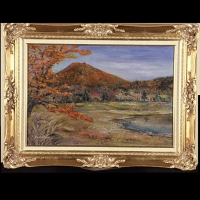

高原美を更に美しく演出するには、秋がふさわしいと思いながら、車を走らせる。

自然美は、そんな私を満足させるかのように語りかけ、迎えてくれる。

感嘆しながら、色を重ねるのに夢中。

小鹿山に抱かれる志高湖は由布、鶴見岳と共に秋の色に燃えながら広がり、観光別府の表看板として人々わ集わせる。

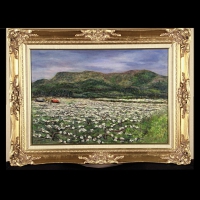

なしの花が咲く頃は、万年山のふもとは雪が降ったかのように白いと聞いて、私は、はやる気を抑えキャンパスを手にでかけた。

玖珠盆地の南部に横たわる万年山は卓上に見える大地である。その北端は童話の里と呼ばれていると聞く。山頂に立ち、玖珠盆地を見渡すと、白い花の重なりに童話の世界が浮かび、限りなく想いがひろがる。

のどかな風景の中に、春の息吹を満喫させる土手の菜の花。

ゆったりと流れる川。その川にクレソンが密生し、小さな島になっている。別府から三十分。私は友人とともに疲れた気分を回復させるために出かけた。 川におり立ちクレソンを摘む。由布院はそんな人間に優しい町である。しばし何もかも忘れて童心にかえった。美しい自然は素朴なたたずまいを保ち続け、地域おこしのモデルにもなっている。

雨の日に神楽女湖をおとずれた。晴れた日は人が多くて、なんとなく落ちついて花と語れないからである。

五、八ヘクタールの湖沼に、六千六百株のハナショウブが競い合うように咲いている。雨にうたれてうすい花びらがなおいっそううすく見える。

遠く、山は静かに雨靄がうす紙をはぐように流れていく。花びらの水滴が、キラリと光る瞬間まで待ちたいと思いながら佇む。

日出城(暘谷城)は慶長六年、藩主・木下延俊の築城に始まったと伝えられている。

別府湾を望む地にあって風光絶景で、人々は折にふれて訪れる。春になると朝日に映えて、桜がもえる。宴の中に古き歴史の移り香が。清水が絶えることなく湧く海の中で育った城下カレイが人々の食をそそり、グルメばかりの今の世の中を木下藩主は何と語るだろうか。

田ノ浦の小高い場所から、別府の方を見て描く。春霞と湯煙が交りながら空気がうすむらさきに広がり、そこに住む人々をやわらかく包みこむ。ゆったりとした凪の海が船旅の旅情をかき立てる。

別府湾に面した海岸線は高崎山のすそをカーブし大分へと続く。流れ走る車は経済発展を遂げつつある大分の意気を感じさせるものがある。

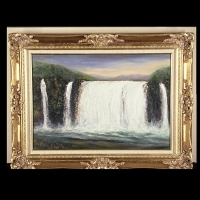

雨が二日降り続いた。はげしく流れ落ちる滝を描いて見たい、と取材を急に変更した私は、原尻の滝へと急いだ。雲の動きを見て茶屋を出た。緒方五千石とうたわれた緒方平野のまん中に原尻の滝がある。

大分のナイヤガラと呼ばれ、豊かな流れは、雨の後だけに迫力がある。

「緒方の観光のシンボルとしてみんなに知られちょるけんなぁー」と茶屋の主人が自慢して、茶をすすめてくれた。

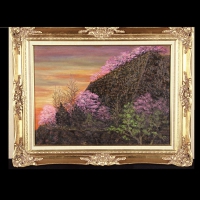

神角寺は大野の山々を眺望する標高七百五十メートルの山頂にある。かつて大友氏が豊後入国の折り、在地武士団と激戦を繰り広げ、神角寺も焼失したが、その後、再興された。それらの歴史の痕跡は今ではすべて自然の中に埋没され、静寂のみが風と共に訪れる人に語りかけてくる。

シャクナゲの季節に、キャンバスを手にして出かけた。画面に歴史の重みを表現できたら、と思いつつ色を重ねた。

耶馬溪観光の中核となっている羅漢寺は岩山の中腹に位置している。村の人々によって、青の洞門と共に伝統と歴史が伝えられている。羅漢寺はインド僧法道仙人の洞窟修禅に始まったとも伝えられている。

この七月、耶馬トピアがオープンした。その中に未来に向かってはばたく町を象徴する二羽の鷲を描いた壁画を完成させた。歴史を永遠に伝える仕事に寄与できたことに感謝している。

| 期間 | 講 | |

| アート | 週 | 1 |

| アート | 月 | 6 |

| アート | 週 | 6 |

| アート | 週 | 6 |